DER GEBAUTE BILDRAUM

STEPHAN BERG

Rippenstreckmetall, Gips, Polyester, Gasbetonsteine, Baugerüste, Zementputz, Trapezprofile, Mineralfaserdämmplatten, Wellblech, Pigment, Gießharz, Floatglas, Stahl: Schon die Aufzählung einiger der Materialien, aus denen die Arbeiten von Manuel Franke entstehen, macht deutlich, wie sehr dieser Künstler die staubige, lärmende Realität einer Baustelle gegenüber der splendid isolation klinisch weißer und ehrfurchtsvoll schweigender Ausstellungsräume bevorzugt. Was nicht heißen soll, dass Franke museale Orte nicht ebenso erfolgreich bearbeiten würde wie profane urbane Situationen.

Im Gegenteil: Seine oft temporären Eingriffe laden alle Orte, denen er sich widmet, mit einer Reibungshitze auf, die jene nicht etwa dekonstruiert oder entstellt, sondern ihnen im Gegenteil zu einem völlig neuen Selbst-Bewusstsein verhilft. Dabei dürfen die Materialien, mit denen der Künstler seinen ausgewählten Orten buchstäblich zu Leibe rückt, meist ganz ungebrochen genau die Rolle spielen, die sie auch im wirklichen Leben spielen. Will sagen, Rippenstreckmetall tritt hier (fast) genauso auf, wie es sich für Rippenstreckmetall gehört. Und man muss Franke nur einmal von der perfekten Qualität und Ober flächenstruktur von Trapezprofilen schwärmen hören, um zu begreifen, dass es jenseits dieser Beachtung der materiellen und funktionalen Eigenlogik des Materials immer auch um die pure sinnliche Schönheit der verwendeten Baustoffe geht, die in seinem Werk ihren großen Auftritt haben.

Die zentralen Qualitäten dieser Arbeit, die kunsthistorisch unter anderem auf den Rauminterventionen Michael Ashers und Daniel Burens fußt, deren vorwiegend auf Kunstkontexte bezogene Auseinandersetzung aber deutlich in den gesellschaftlichen Raum verschiebt, werden bereits in der 1992 in Paris entstandenen Arbeit EPE sichtbar.

Manuel Franke hatte für diese weder institutionell eingebettete noch öffentlich finanzierte Intervention in einen Plattenladen mit angegliedertem, aber temporär nicht aktivem Konzertraum auf beiden Etagen jeweils eine gewellte Gipswand der Länge nach durchgezogen. Wesentliche Grundlage war schon damals die Entscheidung, einen öffentlichen, alltäglichen Ort zu suchen, um den Eingriff jenseits eines klassischen Ausstellungszusammenhangs zu stellen und ihn damit logischerweise einem stärkeren Stresstest im Hinblick auf seine öffentliche Wirksamkeit und Virulenz auszusetzen. Die gewellte Gipswand stellte sofort den Zusammenhang zu dem Industriematerial Wellblech her, den Franke gleichzeitig – in dieser Arbeit jedenfalls noch – materiell unterlief. Entstanden war diese gewellte Wand nämlich, indem Franke auf eine reale Wellblechwand so lange schichtenweise Gips aufgetragen hatte, bis das Wellblech entfernt werden konnte und der Gipsabdruck, unterstützt durch eine Holzkonstruktion, sich selbstständig als fragile Struktur im Raum behauptete. Was sich im Raum zeigte, war also gewissermaßen der Abdruck des Wellblechs, sein ins Geisterhafte transformierter Wiedergänger, der seinerseits selbst körperliche Präsenz beanspruchte.

So wichtig diese Entscheidung damals auch war, so sehr spricht es für die künstlerische Konsequenz dieses Œuvres, dass Franke im Fortgang seiner Werkentwicklung auf solche Transformationen zugunsten einer strengeren Materiallogik verzichtet hat. Bis heute wichtig geblieben ist dagegen die bereits in EPE vollständig ausgebildete Weigerung, das Werk auf eine einzige Betrachterperspektive festzulegen, bei gleichzeitig großer Nähe zum Bildhaften. Tatsächlich basieren bis heute alle Arbeiten Manuel Frankes auf der Grundentscheidung, dass die Rückseite und die Vorderseite erstens gleichbedeutend und zweitens potenziell auswechselbar sind. Im Fall von EPE unterstreicht der Künstler das, indem er die Vorderseite grün pigmentiert hat, während der Konstruktionsrückseite schwarzes Pigment beigemischt ist, und damit beide Seiten jeweils ihre eigene ästhetische Überraschung bieten und durch die jeweils farbige Gestaltung noch einmal ihre Nähe zum Bildhaften unterstreichen. Damit entsteht eine strukturelle Paradoxie, die bis heute nichts von ihrer ästhetischen Kraft verloren hat: Mit der kalkulierten Nähe zum Bild etabliert sich ein Diskurs, der erstens auf dem Primat der Fläche und zweitens auf der grundsätzlichen Einseitigkeit des Bildes, der alleinigen Relevanz seiner Vorderseite beruht. Mit der Doppelgesichtigkeit der Arbeit wird genau diese klassische Bildhaftigkeit aufgebrochen und in Richtung Skulptur, Architektur und Installation erweitert, was gleichzeitig wieder durch die bildliche Logik ein Stück weit dementiert wird. Die Idee einer Kippfigur, die damit auf diese Arbeit anwendbar wird, lässt sich, überblickt man das Gesamtwerk, folgendermaßen zusammenfassen: Manuel Franke baut Bilder, die ihrerseits Reflexionsräume für unsere Wahrnehmung und unseren Umgang mit Räumen bilden. Als in den Raum Hineingesetztes wird das Bild nicht nur räumlich, sondern auch zu einem physischen Ereignis, das seine konstruktiven Entstehungsbedingungen ebenso breit und geradezu lustvoll ausspielt wie seine flächige Bildlichkeit, die durch die Konstruktion erst ermöglicht wird.

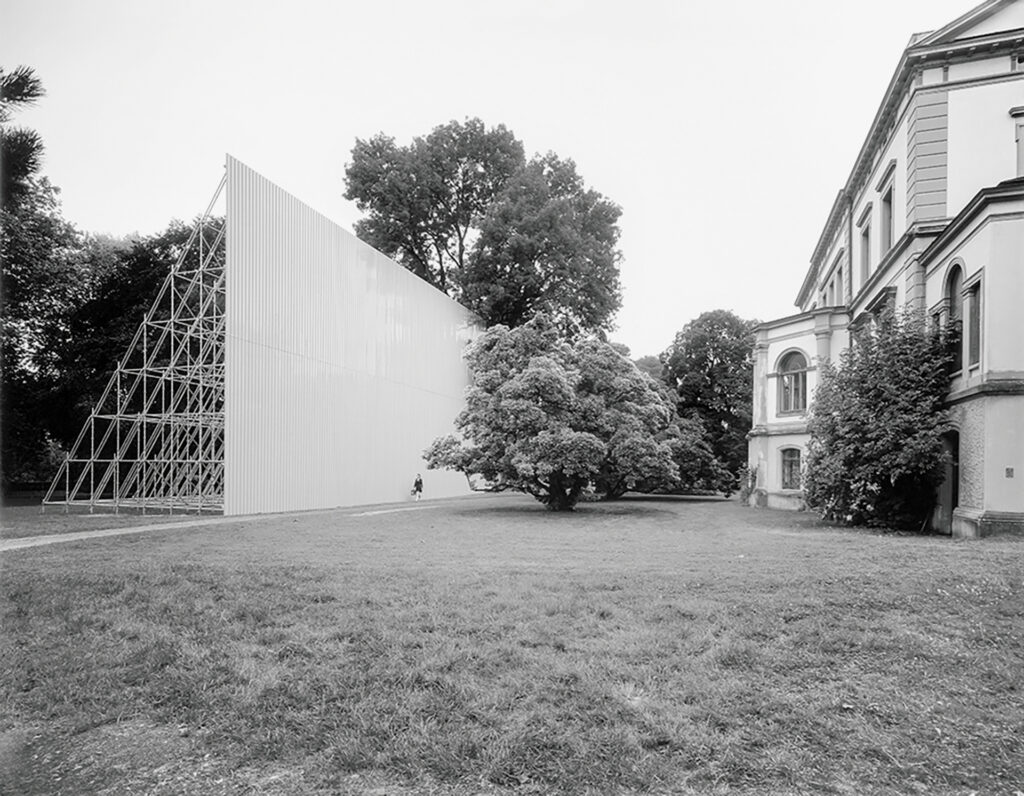

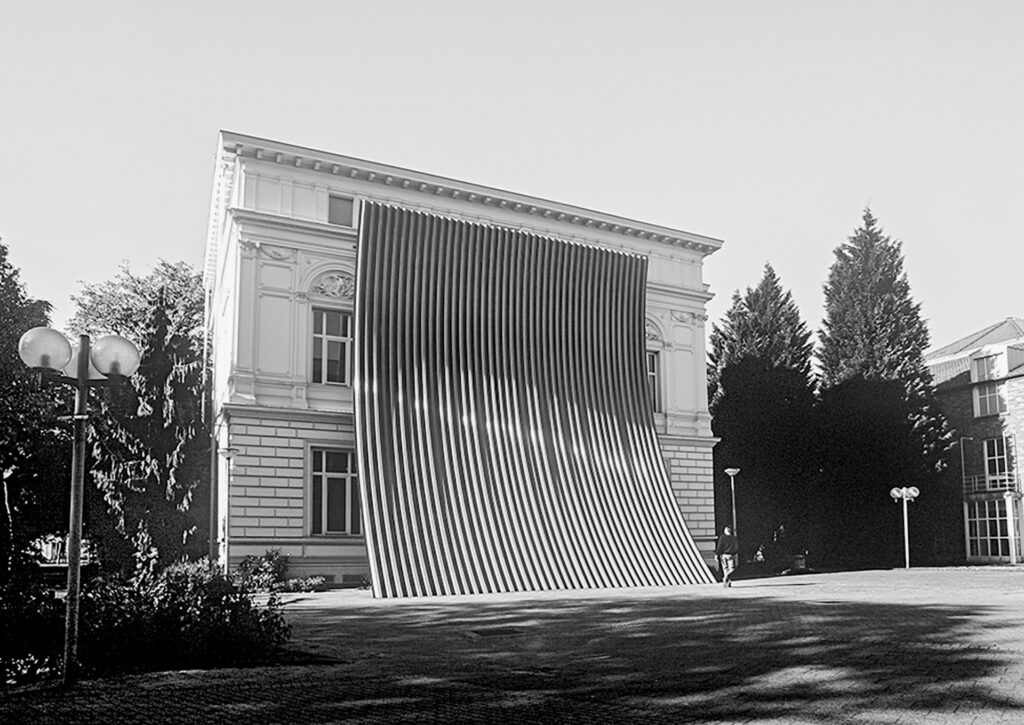

Beispielhaft deutlich wurde das in der 1999 entstandenen Architekturreflektierendeleuchtkäferschallarbeit für die Villa Merkel in Esslingen. Ausgangspunkt war eine Ausstellung zum Thema Kunst und Architektur, die Franke zum Anlass nahm, seine Arbeit nicht in den Ausstellungsräumen selbst zu verwirklichen, sondern der Villa im Außenraum selbstbewusst eine orange lackierte Fabrikfassade gegenüberzustellen, die exakt die Maße der Gebäudefassade aufnahm. Die gewaltige, 24 × 14,5 Meter große Fläche wurde durch ein zehn Meter tiefes, schräg abfallendes Modulgerüst gehalten, das zum einen den notwendigen statischen Aufwand für das Erscheinen der farbigen Fläche beglaubigte, zum anderen aber auch die Flächigkeit der Arbeit zu einem selbst gebäudehaften Raum erweiterte. Eine Konstellation mit unbestreitbarem Duellcharakter: auf der einen Seite die ehemalige Unternehmervilla im Gründerzeitstil der Neorenaissance, auf der anderen Seite die identisch große industrielle Fassade aus Trapezprofilen, deren Zweck einzig und allein darin zu bestehen schien, das Ausstellungshaus mit ihrem knalligen Orange zu konfrontieren, das tatsächlich als Widerschein nicht nur die Fassade der Villa mit seinem orangenen Leuchten überzog, sondern auch alle Räume durchstrahlte. So erwies sich gerade die exzentrische, nach außen verlagerte Position der Arbeit als Bedingung dafür, dass sie tatsächlich von dem ganzen Gebäude Besitz ergreifen konnte und es gleichzeitig damit überhaupt erst wirklich zur Erscheinung brachte. In ähnlicher Weise aktivierte Franke in Viersen Violett (2007) die Städtische Galerie im Park Viersen, indem er eine gewaltige Wand aus leuchtend violett lackierten Trapezprofilen wie einen sanft gebogenen Vorhang gegen die Fassade lehnte.

Die in beiden Fällen zu beobachtende Dialektik aus Konfrontation und sensibler Einfühlung in das bearbeitete Umfeld kennzeichnet eigentlich alle Eingriffe des Künstlers, so auch ral (1996) oder Wasserfahrt (2000).

Im ersten Fall verdoppelte Franke die Fassade des Ausstellungsraums Thomas Taubert in Düsseldorf mit einer 13 × 5,5 Meter großen Fläche aus rosafarben lackierten Faserzementplatten in Naturschieferoptik. Im zweiten Fall versperrte eine mehr als 14 Meter lange, über drei Meter hohe, mit Gips bespritzte Wand im Foyer des Kunstmuseums Bonn ausgerechnet den Blick auf das ikonische Treppenrund, das die Ausstellungs- und Sammlungsräume im ersten Geschoss des Museums erschließt.

In beiden Fällen ermöglichen die Versperrung des Blicks und die Erschwerung des Zugangs in einem dialektischen Sinne erst die Entdeckung des dahinterliegenden architektonischen Zusammenhangs. Und in beiden Fällen funktionieren die Einschübe, die Franke zwischen die Architektur und den Betrachter schiebt, wie Aufforderungen, das Sehen selbst zum Thema zu machen. Das gilt auch für Fixstern (2014), eine Intervention, bei der Franke die Schallschutzwände an der A 40 in Essen thematisierte, indem er eine Wand aus gelben Trapezprofilen an der Fassade eines direkt an der Autobahn liegenden Hauses anbrachte.

Als Bildmembranen artikulieren all diese Arbeiten eine dialektische Spannung zwischen innen und außen, zwischen dem Entzogenen und dem Sichtbaren, die deutlich macht, dass das, was wir sehen, immer nur die Oberfläche von etwas ist, das selbst wiederum nur aus dem, was dahinterliegt, verständlich und lesbar wird.

Die Bildflächen, die der Künstler in die Welt hineinrückt, sind insofern nie Felder bildnerischer Autonomie, sondern ganz im Gegenteil Schnittstellen, mit denen sich der gesellschaftliche Raum und unser Agieren in ihm erschließen und seismografisch abtasten lassen. Häufig operiert Franke dabei mit Formen, die den architektonischen Zusammenhängen, in denen er sich bewegt, selbst ein tektonisches, konstruktiv und geometrisch geprägtes Vokabular gegenüberstellen. In anderen Fällen spielt er dagegen ganz bewusst mit der Dialektik zwischen strenger Form und einem malerischen, organisch-formlosen Fließen des Materials. Das gilt ganz besonders für sein großes Düsseldorfer Stadtbahn-Projekt Achat (eröffnet 2016) an der Haltestelle Graf-Adolf-Platz, lässt sich aber auch in einer ganzen Reihe kleinerer Arbeiten nachweisen – so beispielsweise in Peer Group (2016), für die ein monochromer Teppich, halb auf dem Boden liegend, halb an der Wand hochgezogen, mit einer breiten Gipsputzsignatur versehen wurde, die wie ein überdimensionaler körperlicher Pinselstrich die rechtwinklige monochrome Teppichfläche attackierte und zugleich als gewissermaßen dreidimensionale Malereiform kenntlich machte.

Bei cumulus (2005), hervorgegangen aus einer Gipsschüttung auf einem Kiesweg im Park der Villa Massimo in Rom, platzierte Franke den daraus entstandenen wolkenartigen Materialfladen auf einem konstruktiven, doppellagigen Lattengerüst stehend im Ausstellungsraum und injizierte ihm zusätzlich noch eine gehörige Portion Realitätsverhaftung durch die Kieselsteine und Blätter, die sich in die Oberfläche des Gipses eingedrückt hatten.

In ihrer stets auf das situative oder architektonische Gegenüber bezogenen Ausschnitthaftigkeit verweisen alle diese Arbeiten darauf, dass sie selbst unvollständig sind ohne das Gegenüber, das sie durch ihre Existenz doch selbst partiell zum Verschwinden bringen. Ihre Existenz beschneidet und erweitert gleichzeitig den Raum, in dem sie sich bewegen, und lädt ihn dadurch mit zusätzlicher, bisweilen fast szenisch-theatralischer Energie auf.

Norgips, eine Arbeit, die 2004 für Schloss Ringenberg entstand, geht dabei an die Grenzen dessen, was der Raum überhaupt aushalten kann. Die Holzkonstruktion, mit der eine gewaltige monochrom grüne Wand frei schwebend so im Raum präsentiert wurde, dass der Betrachter kaum noch einen Abstand zu ihr herstellen konnte, ließ sich nur verwirklichen, weil die extremen Zugkräfte durch die einen Meter dicke Schlossmauer aufgefangen wurden. Franke hatte den Raum mit einer wundervollen paradoxen Spannung aufgeladen: Die Bedingung für die Erscheinung des schwebenden Bildes (nämlich die Holzkonstruktion) sorgte ihrerseits dafür, dass man weder den Raum, in dem das schwebende Bild sich befand, noch das Bild richtig sehen konnte, und stachelte gerade dadurch die Seh-Lust des Betrachters an.

Für Baie du Ha!Ha! (1995) installierte Manuel Franke auf einem Parkplatz, der ein Naturschutzgebiet in der Nähe des kanadischen Dorfs Bic erschließt, zwei jeweils vier Meter hohe, über Eck laufende Wandflächen, die zum Parkplatz hin mit weißer PVC-Holzimitation ausgekleidet wurden, wie sie für die Außenfassaden der Häuser in der Gegend typisch ist. Damit entstand nicht nur eine eigentümliche Vertauschung von innen und außen, weil die Außenflächen der PVC-Verkleidung nach innen zum Parkplatz zeigten, während sich die konstruktive Innenseite zur Seeseite des Naturparks hin öffnete. Vielmehr wurde der Parkplatz selbst – in einer Inversion seines eigentlichen Zwecks – zur Bühne für ein dialektisches Seh-Stück. Eingefriedet von den zwei rechtwinkligen Wandstücken, fungierte er nicht mehr als Startpunkt für den Aufbruch in das Naturabenteuer, sondern verwandelte sich zur finalen Destination der Reise. Solchermaßen verdeutlichte sich in ihm die merkwürdige Paradoxie, mit der jedes Naturreservat zu kämpfen hat: dass nämlich die reine Natur, um erfahrbar zu werden, selbst ein Stück weit von der Zivilisation kontaminiert werden muss, der sie doch gerade entgehen will.

Der Blick, der hier auf die weißen Wandflächen prallt, statt sich in der Weite der unberührten Natur verlieren zu dürfen, ist typisch für alle Seherlebnisse, die Manuel Frankes Arbeiten ermöglichen. In ihnen verbindet sich produktive Frustration mit aufklärerischem Eros, Durchstreichung und Versperrung mit Sichtbarkeit, Erschließung mit der Erfahrung, dass die Welt, um in ihren Strukturen sichtbar zu werden, einer aktiven Sichtbarmachung bedarf, die diese Dialektik beachtet. Manuel Frankes gebaute Bilder sind insofern Manifestationen der Ent-Täuschung. Sie riegeln etwas ab, um es damit in seiner Eigentlichkeit zu entriegeln. Sie bauen sich ihren eigenen paradoxen Raum, der im Grunde nur aus Bildern besteht, die ihre reine Bildhaftigkeit selbst permanent durchstreichen, um zu zeigen, dass das Bild nur im Zusammenhang mit dem gesellschaftlich-architektonischen Raum, in dem es sich bewegt, seine Virulenz entfalten kann. Und sie beweisen damit ein Diktum Walter Benjamins, das Leni Hoffmann bereits in einem frühen Text über Manuel Franke hellsichtig notiert hatte: „Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt.“ [1]

[1] Walter Benjamin, Das Passagen-Werk (Gesammelte Schriften,

Bd. 5), Frankfurt am Main 1991, S. 576 f.