DANIEL BUREN UND MANUEL FRANKE IM GESPRÄCH

Das Gespräch fand am 24. Juli 2018 mit Blick auf die Arbeit Colormaster F statt.

„Le déferlement d’une sorte de vague orange et rose sur une plage verte.“ [1]

MF Daniel, als du meine orange Arbeit in Esslingen vor fast 20 Jahren gesehen hast, sagtest du zu mir: „Manuel, ich mag diese Arbeit, weil sie eine Wirkung auf ihre Umgebung hat. Sie verändert die übrigen Beiträge der Ausstellung durch die orangefarbene Reflexion des Lichts.“ Dieses Thema der gegenseitigen Beeinflussung von Werken unterschiedlicher Künstler ist wichtig für uns beide. Siehst du das auch so?

DB Ein interessanter Aspekt in Esslingen war, dass deine Arbeit, obwohl sie physisch außerhalb des Ausstellungsraums lag, allein durch ihre Größe und Farbigkeit – man könnte fast sagen „beiläufig“ – auf einen Teil der ausgestellten Beiträge im Innenraum durch die Fenster eingewirkt hat. Es war schon erstaunlich zu sehen, dass ein Werk, das im Außenraum steht und niemandem auch nur einen Zentimeter Platz im Ausstellungsraum wegnimmt, „hereinkommt“ – und das meine ich wörtlich. Sie kam durch das Glas, hellte die Räume auf, die ihr gegenüberlagen, und veränderte deren Farbstimmung. Ich kann nicht sagen, ob das ein Wesenszug deiner Vorgehensweise ist, der sich auch in meinem Schaffen findet, aber in gewisser Weise ist diese visuelle Wirkung, die das Werk nicht selbst als Objekt betrifft, überraschend und quasi nicht durch andere steuerbar. Ich meine, jeder kennt die Situation: Bei den meisten Gruppenausstellungen gibt es kleine Kämpfe um die „besten Plätze“ und damit auch um die Aufmerksamkeit der Besucher; man darf den zugewiesenen Raum nicht überschreiten, weil nebenan schon die nächste Arbeit steht usw. Das kommt regelmäßig vor, aber hier haben wir es mit einem Werk zu tun, das die anderen in keiner Form einschränkt und doch selbst Leute, die sich gar nicht mit ihm beschäftigen oder es vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben, auf subtile Weise vor ein Problem stellt. Das ist charakteristisch für diese Arbeit, vielleicht auch für andere von dir realisierte Werke, aber es ist nicht systemisch in deinem Schaffen angelegt.

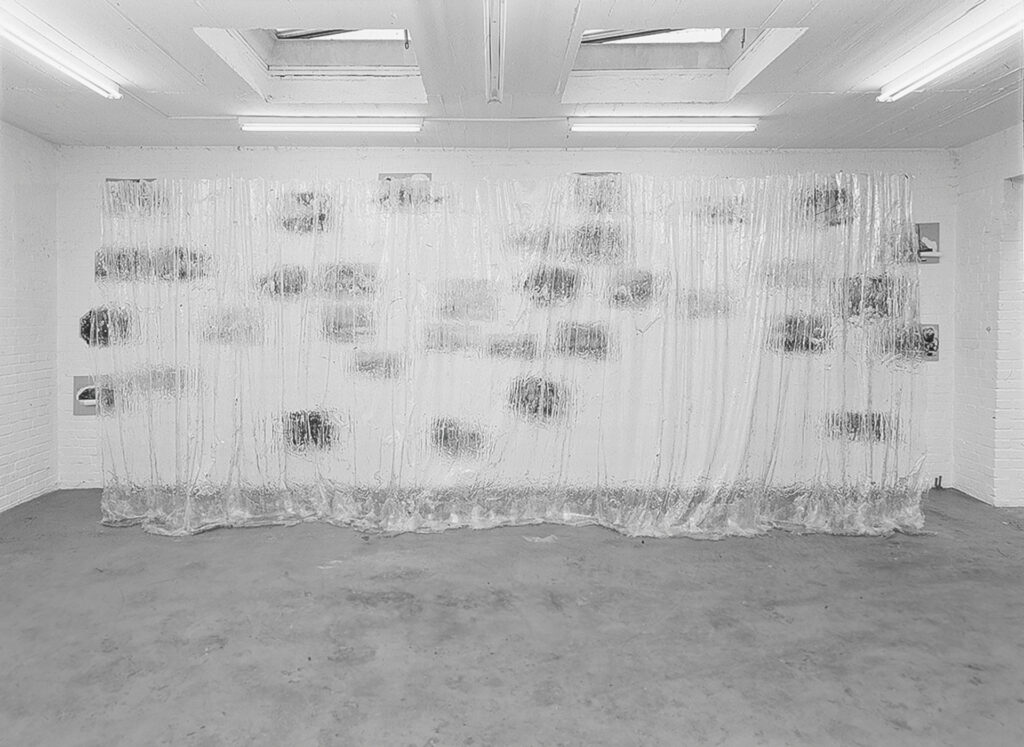

Manuel Franke, Kelco, 1996; Alain Bernardini, Ohne Titel, 1996; Horst Schuler, Salle: 3.35 m de large, 1996 | Fribourg

MF Doch, ich habe diese Strategie, wenn man dieses Vorgehen so nennen will, häufiger angewandt. So hat mich zum Beispiel einmal einer meiner Kollegen eingeladen, mit ihm zusammen auszustellen, es war sogar seine erste Einzelausstellung. Er präsentierte etwa 20 kleinere Objekte auf einer Wand. Meine Antwort war, seine Assemblage durch eine Art Vorhang aus halb durchsichtigem Polyester so zu verdecken, dass es nicht mehr möglich war, seine Objekte deutlich zu sehen. Bei einem anderen Projekt – hier war es Leni Hoffmann, die sechs Künstlerinnen und Künstler eingeladen hatte, mit ihr in Fribourg in der Schweiz auszustellen – habe ich eine zweite, weiße Bodenebene auf zehn Zentimetern Höhe eingebaut, in der die Flächen ausgespart waren, die von den Arbeiten der anderen Beteiligten eingenommen wurden. Die Ebene erhielt also ihre Form durch die Platzierung der anderen Arbeiten.

DB Ich verstehe, das ist ein weiterer Aspekt. Die besondere Art, wie du mit dem Raum umgehst, ist mir aufgefallen und finde ich interessant. Es ist wirklich der Raum selbst oder – wie in dem gerade beschriebenen Projekt – der Raum in Verbindung mit den anderen Werken, der die Form der Arbeit bestimmt. Das ist zweifellos wie bei einigen meiner Projekte, aber zugleich auch ganz anders. Die Anordnung der anderen Werke im Raum bedingt das Aussehen der eigenen, sie resultiert in gewisser Weise erst aus den Werken der anderen. Was mir hier gut gefällt, ist, dass es nicht darum geht, die Ausstellung zu stören. Vielmehr zeigt es, dass die Entscheidung, an einer Gruppenausstellung teilzunehmen, immer auch bedeutet, dass man – im Guten wie im Schlechten – in Verbindung mit den Werken der anderen steht.

MF Ja, man muss diese gegenseitige Einflussnahme als Tatsache, als etwas Normales akzeptieren.

DB Schon, aber du weist durch deine Arbeiten häufig explizit darauf hin. Das ist etwas, das Künstler üblicherweise nicht tun. Viel häufiger schließen sie sich in ihrem Raum ein und bilden sich ein, alleine aufzutreten, ohne etwas mit den anderen zu tun zu haben. Eine Gruppenausstellung ist schon per Definition eine Ausstellung mit Werken unterschiedlicher Künstler. Interessant wird es, wenn sie die Tatsache, dass ihr Werk eines unter mehreren ist, auf die eine oder andere Weise in ihre Überlegungen einbeziehen, weil sie dann nicht nur den Ausstellungsort als Raum berücksichtigen – was absolut notwendig ist –, sondern auch die anderen, die anwesend sind und ihre Arbeiten aufbauen. Es kommen also viele Aspekte an einem gegebenen Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen. Um das alles in die eigene Arbeit einfließen zu lassen, muss man, denke ich, eine klare Vorstellung von der gegebenen Situation haben und vielleicht auch ziemlich kritisch gegenüber den anderen Werken sein. Auf alle Fälle macht es deutlich, dass ein Werk, so originell und unabhängig es auch sein mag, in seiner Wahrnehmung auch durch externe Faktoren bestimmt wird.

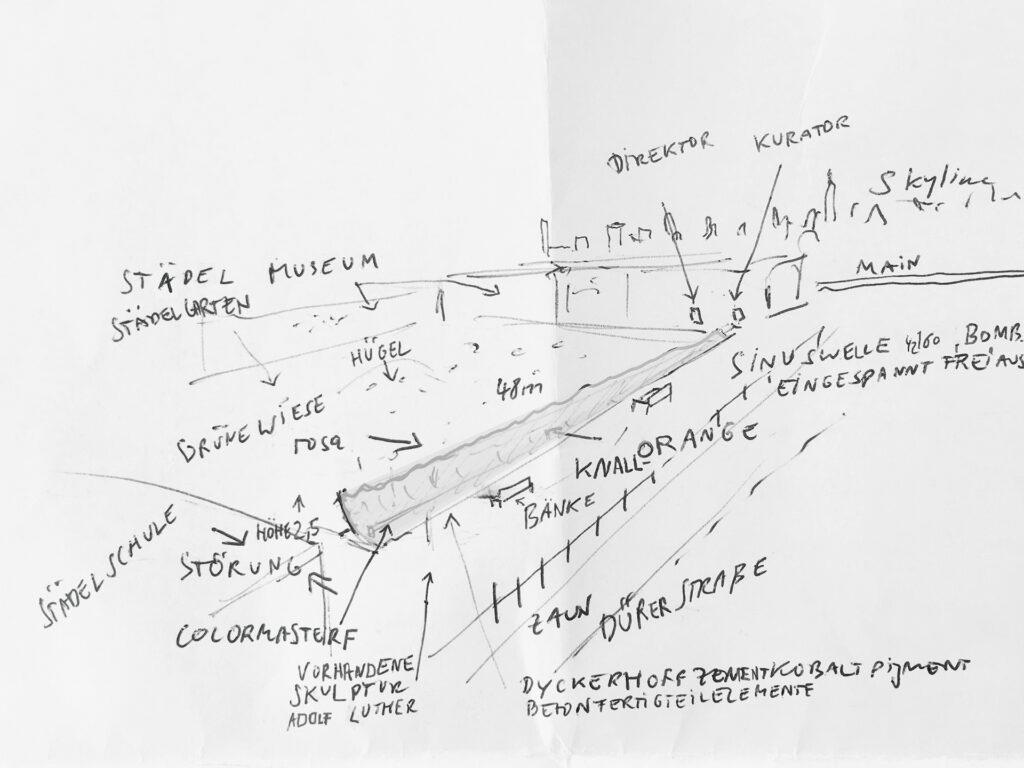

MF Meiner Einladung an dich zu diesem Gespräch hier in Frankfurt hatte ich eine Skizze beigefügt, die den Städel Garten zeigt: die geplante Skulptur und ihre Wirkung nach innen in den Garten wie nach außen zur Straße. Sie zeigt auch das Fenster des Museumsdirektors sowie jenes des Ausstellungskurators. Das reale Umfeld und die daraus resultierenden Konditionen der Präsentation sind Themen der Skizze. War das der Punkt, der dich überzeugte, nach Frankfurt zu kommen?

DB Ich habe die Skizze gesehen, aber es war dein künstlerisches Schaffen als Ganzes, auf das ich neugierig war. Ich hatte nicht viele deiner Arbeiten im Original gesehen, und so erschien mir das Treffen als gute Gelegenheit, ein Werk zu entdecken, das noch dazu für einen Ort gemacht wurde, den ich ja recht gut kenne. Es hat mich interessiert, wie jemand wie du, der mit und für eine bestimmte räumliche Situation arbeitet, hiermit umgeht. Im Jahr 2016 hatte ich selbst ein Projekt für den Städel Garten entworfen und wollte deshalb natürlich wissen, wie du eine Arbeit in diesen Ort einfügen würdest.

Dein Entwurf hat mit meinem nicht das Geringste gemein! Das ist doch faszinierend. Wenn mir begeisterte Ausstellungsbesucher sagen: „Das ist die einzige, richtige Lösung für diesen Ort“, dann entgegne ich immer: „Aber nein, Sie machen sich das nicht klar, das ist eine Möglichkeit, die ich aus zehn oder wenigstens fünf anderen ausgewählt habe, und wenn ich fünfmal hier ausstellen würde, würden Sie fünf verschiedene Arbeiten bekommen, die alle nichts miteinander zu tun haben.“ Es ist wirklich wunderbar zu sehen, dass die Ressourcen eines Ortes unerschöpflich sind und dass sie auf ganz unterschiedliche Weise genutzt werden können, je nach Sichtweise des eingeladenen Künstlers. Dieser spezifische Ort hier kann sich unendlich transformieren, und weil ich deine Arbeit seit Langem verfolge, war ich neugierig, was die Realisierung deiner kleinen Skizze mit diesem großen Garten anstellt. Außerdem freut es mich, dich wiederzusehen und Colormaster F im Original anschauen zu können. Das letzte Projekt von dir, das ich gesehen habe, war ganz anders, das war die Arbeit in der Düsseldorfer U-Bahn.

MF Das ist interessant, dass du von meiner Gestaltung in der U-Bahn sprichst. Die Arbeit im Frankfurter Städel Museum und die am Düsseldorfer Graf-Adolf-Platz sind grundverschieden, aber beide sind im Hinblick auf den Ort und dessen Funktion entstanden. In der U-Bahn ist es ein persönlicher Duktus, eine Art Handschrift, die den Charakter meiner Intervention bestimmt. Mich interessiert, wie du die beiden Arbeiten zusammenbringst.

DB Ich denke, jede ist Teil einer anderen Werkgruppe. Es ist doch so: Wenn man die Arbeit eines Künstlers kennt und sie sogar schätzt, dann bleibt man dran. Mich stört das dann gar nicht unbedingt, wenn ich dich in einer Arbeit erst mal gar nicht wiederfinde. Was mich interessiert, ist zu schauen, was wirklich gemacht wurde. Bei den oben angesprochenen Beispielen könnte man zwei Vorgehensweisen unterscheiden: Im einen Fall werden spezifische Materialien wie Wellblech eingesetzt, das du häufig verwendest, während im anderen – einer Arbeitsweise, die mir weniger vertraut ist – die Textur und das Entfernen von Schichten im Mittelpunkt stehen. Was beide am Ende verbindet, ist ihre Monumentalität. Aber eigentlich ist es gar nicht mein Anliegen, diese Bezüge herzustellen.

MF Es gibt eine Sache, die mir Laufe meiner künstlerischen Entwicklung aufgegangen ist: Große Ausstellungsräume lösen bei mir keine falsche Ehrfurcht aus. Vor rund 20 Jahren habe ich es zum ersten Mal gewagt, eine Arbeit vor eine Galerie zu setzen, die so hoch war wie das ganze Haus. Und du, Daniel, du hast offenbar keine Scheu davor, selbst gigantische Räume zu bespielen. Ist das etwas Instinktives, oder hat sich das langsam entwickelt?

DB Ich bin tatsächlich seit den frühesten Anfängen meiner künstlerischen Arbeit instinktiv davon geleitet, dass der Raum eine absolut zentrale Bedeutung hat und eigentlich das Einzige ist, das meine volle Aufmerksamkeit einfordert. Es ist nicht zu leugnen, dass Räume an sich, ebenso wie die Interessen, die sie hervorrufen, äußerst unterschiedlich sind; mit Ausnahme von Kunstgalerien, die seit gut 50 Jahren auf der ganzen Welt alle gleich aussehen – alle sind weiße Schachteln. Das kann zwar ein interessanter Ausgangspunkt sein, sei es für eine kritische Auseinandersetzung oder für die Verwendung von dem Wesen nach stereotypen Formen, aber es ist schwierig, dort etwas zu entwickeln, das es nicht schon einmal gegeben hat. Hingegen, sobald du außerhalb der Galerie arbeitest – auf der Straße, in einem Gebäude, auf dem flachen Land oder wo auch immer –, bieten sich ganz spezielle, vielfältige Möglichkeiten, mit dem Raum umzugehen, ganz unabhängig davon, ob er außergewöhnlich oder ganz alltäglich ist. Er eröffnet neue Perspektiven. Eine davon ist die Anpassung eines Werkes X an die Größe Z. Wenn der Maßstab groß ist, ist das Werk vermutlich auch groß, und es steht für sich, weil es so sein muss, und es steht genau da, wo es stehen muss. Wenn der Raum klein ist, wird die Arbeit vernünftigerweise auch kleiner. Immer ist es der Raum, der den Maßstab vorgibt. Ist eine Arbeit in ihrer Positionierung und ihren Proportionen visuell gelungen, wird niemand sagen „Das ist zu groß“ oder „Das ist zu klein“. Umgekehrt, wenn ein Werk misslungen ist, wird der Kommentar sein: “Es ist zu groß für den Ort.“ Oder: „Ich verstehe nicht, was er eigentlich sagen wollte.“ Eine tiefgreifende Veränderung des Raums ist abhängig von der Genauigkeit des Hinzugefügten im Verhältnis zu den räumlichen Charakteristika. Zum Beispiel habe ich bei meiner Arbeit im Pariser Palais Royal 265 Polygone eingesetzt – das sind natürlich sehr viele, aber der Raum und damit die Arbeit messen auch 3000 Quadratmeter!

MF Trotzdem frage ich mich, ob es einen bestimmten Zeitpunkt gegeben hat, an dem du realisiert hast, dass du die Fähigkeit besitzt, ganze Räume nach diesem oder jenem Prinzip zu gestalten.

DB Ja schon, aber das war, weil es in meinem Kopf gar keine andere Option gab. Im Jahr 1991 habe ich im CAPC musée d’art contemporain in Bordeaux eine Arbeit mit Spiegeln auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern realisiert. Es war technisch ziemlich schwierig umzusetzen, auch weil das Museum nicht so viel Geld hatte und eine bestimmte Summe aufgebracht werden musste. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, die Arbeit kleiner zu machen, sie genau so, aber nicht in dem großen Umfang zu realisieren, weniger an der Größe der Halle ausgerichtet. Alles, was ich zunächst zu erarbeiten versucht habe – beispielsweise nur einen Teil des Raums zu bespielen, aber dennoch den Übergang von der Loggia zum Erdgeschoss und die gleiche Winkelung beizubehalten usw. –, führte zu nichts. Ich wusste, dass es nicht funktionieren würde, dass es eine Art Display geworden wäre – etwas, das mich gar nicht interessiert – und dass die Arbeit gigantisch und übertrieben gewirkt hätte, statt vollständig mit dem Gebäude als Ganzes zu verschmelzen. Es geht also nur alles oder nichts. Es macht keinen Sinn, eine Idee zu verfolgen, wenn man am Ende sagen muss: „Sehen Sie, hätte ich die Mittel gehabt, wäre es wunderbar geworden.“ Eine Arbeit muss die Größe haben, die sie braucht. Wenn man ganz abstrakt von 1500 Quadratmetern Glas spricht, erscheint das zunächst monströs, natürlich, aber wenn man die Arbeit in ihrem Raum sieht, denkt man nicht mehr an die unzähligen Glasplatten. Ich erinnere mich, dass Harald Szeemann zwei Jahre später eine Gruppenausstellung im CAPC kuratiert hat, und einer der Künstler, Christoph Rütimann, installierte eine schräge Ebene in einer Raumecke; das war stark von meiner Ausstellung beeinflusst, und es war einfach lächerlich. Es war wie eine Art Skulptur, ein Objekt im traditionellen Sinn, überhaupt nicht interessant: Warum nur eine Ecke? Warum brach die Arbeit einfach ab? In einem Fall wie diesem ist man mit dem Problem des Maßstabs konfrontiert. Die Arbeit war als Skulptur zu groß und wiederum viel zu klein im Verhältnis zu der sie umgebenden Architektur, kurzum: ohne jede Relation. Das sagt doch schon alles: Wenn man anfängt, davon zu sprechen, eine Arbeit sei zu groß oder zu klein, liegt es vielleicht daran, dass sie zwar mit irgendeinem Detail der Architektur spielt, aber nicht mit dem ganzen Raum. Es ist dann ein Objekt ohne jeden Zusammenhang mit dem Ort, der es beherbergt. Das gilt letztlich für die Mehrheit der Kunstwerke überhaupt, für die guten wie die schlechten!

Obwohl die Arbeit, die du hier in Frankfurt gemacht hast, aus Modulen besteht, ist sie ein perfektes Beispiel für ein gelungenes Werk, dessen Größe in Übereinstimmung mit dem Ort steht. Für mich hätte es kein Stück größer und kein Stück kleiner sein dürfen.

Photo-souvenir: Daniel Buren (r.) und [and] Manuel Franke im [at] U-Bahn-Station [subway station] Graf-Adolf-Platz, Düsseldorf, 2017

[1] „Wie eine Welle in Orange und Rosa, die sich an einem grünen Strand bricht.“ Daniel Buren in einer E-Mail an Manuel Franke, 29.7.2018.